なぜスペインのバルセロナ大学で哲学を専攻していながら今はイタリアのカラブリア大学で言語学・翻訳を学んでいるか。どの点でマルチリンガルは優れているか、得か、どんな感じか。

まず、イタリアで言語学を選考してる理由は自分の「言語哲学」を更に深いものにするため。バルセロナ大学では哲学部で2年丸々どっぷりと哲学ライフを送った。

『哲学』と言っても、かなり多くの種類がある。

言語哲学、認識哲学、心の哲学、古代哲学、倫理哲学、宗教哲学、論理哲学、人類哲学、政治哲学、法哲学、現代哲学…列挙すればキリがないほど広範囲にわたる。

哲学の面白さに気づいてもらうために、その深さをわかってもらうために、2フレーズを挙げる。

①「りんごをイメージしてみて」

②「青リンゴは好き?」 ①「りんごをイメージしてみて」

①「りんごをイメージしてみて」

そう言われると、どんなりんごをイメージするだろう。ある人は赤いりんご1つが脳裏に浮かび、ある人はもう切って食べる前のりんごをイメージして、またある人は木になってるりんごを思い浮かべる。小さい子に聞いたら保育園で描いた自分のイラストをイメージするかもしれない。...このように異なるイメージの中、なぜ私たちは誰かと会話ができ、理解しあえているのだろう? ②「青リンゴは好き?」

②「青リンゴは好き?」

何気ない質問だが、言語哲学的視点から分析すれば3つの注目すべきポイントがある

青 (色) 、リンゴ (もの) 、好き (感情)

興味がある人からすれば、たまらなく楽しいが、普通、これは少し難しい。まずは、青という色。色の共通概念は、存在するのだろうか。

私から見えてる「青」は、友達のAくんとっての「赤」かもしれないが、私たちは共通の呼び名 「青」で、呼んでいるからたまたま話が通じてるだけかもしれない。

緑の概念についてAさんとBさんが話している時、『黄色と青の間の色だよね!』と納得したとする。

言語哲学者は次のようにつっこむ。

『なぜ緑は黄色と青の間の色だと思う?』

『透明な緑色を想像するのは不可能かな?』

『目の見えない人に、その色をどうやって説明しようか?』

『色に論理的なルールってあるのかな?それとも心理的な存在なのかな?』

リンゴ (もの) の概念がいかに抽象的かというのは上に述べた。それに加えて、りんごという単語はりんごという意味をRINGOという音で表す。が、音と意味は直接的な関係はないのに私たちはそれを使ってコトバを作っている。という見解もある。

だから人々は意味を表現するために音を覚えているということ… (これは言語学の領域)。

閑話休題、

好きという感情について。その感情は本当に他の人と分かち合えているものだろうか。「好き」という言葉は5歳の子でも平気に使うし、20歳の人も50歳の人も深く考えることなく使う。

しかし、分析してみれば、知覚と心理的概念 → 言語 (「好き」という共通のワード) である。

「青リンゴは好き?」

この質問はとても単純で、今まで友達と会話が普通に成り立ってきたかのように思えるが、実は 「XリンゴはY?」と聞いているのと、なんら変わりない。

人によって違うXの色の概念は、確かめようのない事実。Yの好きという感情も、あなたの使う「好き」はいつ誰から習ったのか、どこに共通理解のルールブックがあるだろうか。という…。

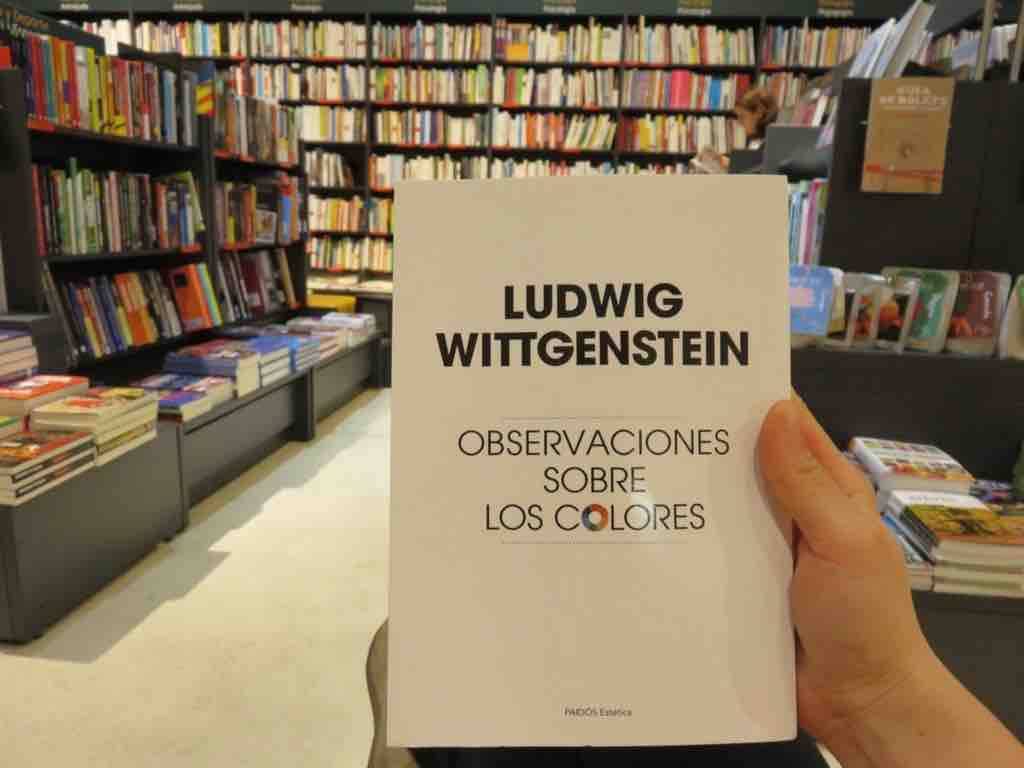

だから私の1番大好きな言語哲学者は次のように言った。「言語ごとに何千、いや何万という言語ゲームが存在する」(Wittgenstein.L)

ある言語から別の言語に訳された哲学作品を読むのも良い。でも、これだけ深い言語哲学をその枠内 (ある翻訳者さんの理解している範囲での表現、言語) にとどめて満足するのは違った。私が自分で密かに進めている自分の言語哲学をもっと掘り下げるためにはもう一言語、習得する必要があった。

言語は自分の世界の限界。

自分で言葉で表せるところまでが自分の世界。やはり、外に出ず自国で限られた少数の先生から習ったりテキストやCDから習う言語は私の中で「生きた言語」ではない。そこから文化、歴史、その言語が話されてる国の国民性を見出すのは不可能だと思うから。しかも今、この瞬間も文法が大きく変わってるとまではいかないが言語は変化してる。生きているから。だからその地で学ぶのが1番。

言語と国 (その言語を母語とする話者、文化、歴史、習慣) の間には密接な関係がある。

イタリア語ならイタリア。日本語が学びたいなら日本。英語なら英語圏。

無論、個人の目的による。旅行で使えるレベルでいいのか友達作りレベルなのか、その言語で生きていくレベルか…。

私の場合、イタリア語は2014年頃から話せるようになりたかったし、イタリア人の友達の雰囲気が大好きだったから北イタリアに移住しようかな〜と、常日頃思っていた。

マルチリンガルになって良いことは、喋る相手の母語で会話できる+自分が気に入った著者の作品や情報をオリジナルで読めるところ。翻訳されたものを数言語で何パターンも読むことも出来る。

あと、空港やいろんな言語が飛び交う場所で「雑音」がなくなる。全部の音が「会話」として耳に入ってくる。みんなが日本語で話してるのかってくらいスッと理解できるようになる。

【実例】

先月日本に帰るためにアムステルダムで乗り換えをした時。飛行機の搭乗口に並んでいると自分の前の中年夫婦が「ちょっと、スクリーン見てよ、僕たちの便名と違うぞ」と困った様子で、英語で会話をし始めた。後ろのおばあちゃんは孫に「なんで2列あるんだろうねぇ、私たちファーストクラスのチケットだけどここにまだ並んでないとだめなのかねぇ足が痛いよ」とイタリア語でぼやいていた。両者とも不慣れで、不安そうだったからほっとけず、教えてあげた。無意識的にそれぞれの言語で。1,2分の間に前向いて英語、後ろ向いてイタリア語で誰か役に立てたの不思議だなと後々思って母に話したらスゴイ!と言われたが、私の中では語力より『5年目になると言語に自然と感情や情が入るようになったー!』という喜びの方が大きい。

日本語にはたくさんの「他の言語には翻訳不可能な表現」「他の言語では1語で表せない言葉」があると言われる。これはスペイン語にもイタリア語にもカタルーニャ語にも英語にもある。この5年でハッキリ分かった。

それらは実際に、その言語が話されている土地に行って、自分の五感をフルに使わないと理解するのが難しい。

スペイン語の動詞に "tutear (トゥテアール)" というのがある。日本語にすると『usted (あなた / 敬語じゃなくて tú (君 / タメ語・同レベルで話すこと』。…だが、違う。

相手に敬意を持ってないわけでも、同レベルもしくは見下してるわけでもない。親しみを抱いてる距離の近さがそこにある。

スペイン語の "pues" という単語をイタリア人はすぐに理解できない。スペイン語には人や動物を描写する「可愛い」「綺麗」「美しい」「愛おしい」のように様々な形容詞があるのに対し、イタリア語には2単語しかない。

bell@とcarin@。

逆にイタリア語の "pure" は、本当に色んな場面で使う。

あと、継続を表すスペイン語の

llevo estudiando

continuo estudiando

he estado estudiando

estoy estudiando

sigo estudiando

は、日本語に全て翻訳できる=日本人からしたら理解に全く問題がないが、イタリア人からしたら、相当難しい。なぜならイタリア語では全部「勉強している、し続けてる」になってしまうから。…言語は深い。30分でバーっと書いただけだから、まだ100あるうちの1しか面白さを伝えれてない気がするけど。今日はこのへんで。

おすすめ記事: